苓北町情報局 がりゅうこう

熊本県天草郡苓北町の情報を御届けします

【お知らせ】

更新日:2017年1月20日

【サイト案内】

【苓北町関連リンク】

【苓北町内催し情報】

|

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

|

1月20日 上津深江八坂神社裸まつり 10月〜4月 緋扇貝(ヒオウギガイ)出荷 |

【天草郡苓北町 について】

【名称】

平成の市町村合併にて「上天草市」「天草市」が誕生したため現在唯一の「天草郡」となりました

「天草」は「テングサ」とも読み「テングサ」と読む時は海草のことを指します

「苓北町」の「苓」は甘草(カンゾウ)のことで

「甘草」が「アマクサ」と読めることから「天草諸島」を「苓州」と呼ぶことも有り

「苓州」北西部の町で「苓北町」と町名が付きました

※「苓州」→「甘草」→「天草」なのかもしれません

※ちなみに「苓北」の名称は町名より先に中学校名で使用されていました

【地理】

クの字に曲がった九州本土の中に天草諸島がありその北西部に位置します

天草諸島は有明海・八代海・天草灘(東シナ海)に囲まれており

苓北町は天草灘から有明海への潮の出入り口にあたります

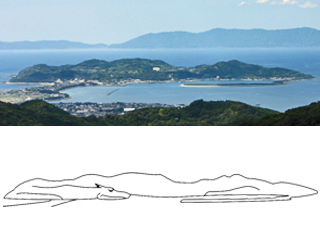

天草灘と有明海の海流により出来た富岡半島がフラミンゴの頭に似た特徴的な地形を形成しています

天草の北西部に位置することから 東シナ海と長崎の野母崎半島から島原の雲仙まで見渡すことができます

【特産品】

天草の名の通り海草のほか ブランド品の「天草天領アジ」「天草天領 岩がき」、緋扇貝などの海産物

みかん、レタス、苓北牛などの農畜産物 JAれいほくの特産品

天草陶石とそれを使用した陶磁器 窯元

【観光】

天草・島原の乱に関係する富岡城址・キリシタン供養碑等の史跡

海中公園・巴崎・天草下島最高峰の天竺・おっぱい岩等の自然

頼山陽、林芙美子の文学碑

工房体験、真珠取り出し体験

【PR】

富岡城は天草・島原の乱にてキリシタン軍が攻め入った城で石垣に戦乱の痕跡が残っていました

現在 本丸には熊本県富岡ビジターセンターが建てられ無料で入館出来ます

坂瀬川地区には天草四郎が島原へ渡る際に乗船したとされる場所があります

そのほかにもキリシタン縁の地があります

乱後 江戸幕府直轄地(天領)となり代官所が置かれ

(TV番組「水戸黄門」では悪代官がいたと描かれることがありました)

幕末には勝海舟が苓北の地に立ち寄り落書きを残した寺があります

最近では海岸におっぱいの形をした岩が見つかりTVで紹介されました

温泉と温泉プールがあります

平成の市町村合併にて「上天草市」「天草市」が誕生したため現在唯一の「天草郡」となりました

「天草」は「テングサ」とも読み「テングサ」と読む時は海草のことを指します

「苓北町」の「苓」は甘草(カンゾウ)のことで

「甘草」が「アマクサ」と読めることから「天草諸島」を「苓州」と呼ぶことも有り

「苓州」北西部の町で「苓北町」と町名が付きました

※「苓州」→「甘草」→「天草」なのかもしれません

※ちなみに「苓北」の名称は町名より先に中学校名で使用されていました

【地理】

クの字に曲がった九州本土の中に天草諸島がありその北西部に位置します

天草諸島は有明海・八代海・天草灘(東シナ海)に囲まれており

苓北町は天草灘から有明海への潮の出入り口にあたります

天草灘と有明海の海流により出来た富岡半島がフラミンゴの頭に似た特徴的な地形を形成しています

天草の北西部に位置することから 東シナ海と長崎の野母崎半島から島原の雲仙まで見渡すことができます

【特産品】

天草の名の通り海草のほか ブランド品の「天草天領アジ」「天草天領 岩がき」、緋扇貝などの海産物

みかん、レタス、苓北牛などの農畜産物 JAれいほくの特産品

天草陶石とそれを使用した陶磁器 窯元

【観光】

天草・島原の乱に関係する富岡城址・キリシタン供養碑等の史跡

海中公園・巴崎・天草下島最高峰の天竺・おっぱい岩等の自然

頼山陽、林芙美子の文学碑

工房体験、真珠取り出し体験

【PR】

富岡城は天草・島原の乱にてキリシタン軍が攻め入った城で石垣に戦乱の痕跡が残っていました

現在 本丸には熊本県富岡ビジターセンターが建てられ無料で入館出来ます

坂瀬川地区には天草四郎が島原へ渡る際に乗船したとされる場所があります

そのほかにもキリシタン縁の地があります

乱後 江戸幕府直轄地(天領)となり代官所が置かれ

(TV番組「水戸黄門」では悪代官がいたと描かれることがありました)

幕末には勝海舟が苓北の地に立ち寄り落書きを残した寺があります

最近では海岸におっぱいの形をした岩が見つかりTVで紹介されました

温泉と温泉プールがあります

検索サイト

【がりゅうこう=臥龍岡 について】

|

苓北町の西側に突き出た富岡半島の先端 形が体を丸め伏した龍に見えることから臥龍岡と例えられました 奥が胴体 左から中央に向かって首と頭 右側が尾です 江戸時代初期 中央の丘に富岡城が建てられ別名を臥龍城と呼ばれました この城は天草・島原の乱で天草四郎率いる一揆軍に攻められましたが守り抜かれ 城を落とせなかった一揆軍は島原へと渡りました |